译者:易二三

校对:覃天

我第一次看《逐一》是通过一盘快坏了的摄像带,那如故从我德克萨斯州故乡的一家百视达(Blockbuster)租来的。要是你是一个在休斯顿郊区长大的高中生,况且不会打橄榄球或越野跑步,那么你玩忽率即是个闲东说念主。是以我运转在出租店狂看异邦电影作品集。

《逐一》(2000)

未必我会带一些回家。有一天,我在找一部忘了很久的电影(也许是《侦查故事》,或者是《刺杀大将军》——要是我其时够胆看的话),临了,杨德昌形容的一个家庭在日益众人化的台北生涯的影片,引诱了我的注意力。

但我隔了很久才真确运转看它。我一直在拖延。影片的时长对我来说有些过长。直到一个周末,已过程了午夜,我披着一条超大的毯子,磕趔趄绊地走进了家里的游戏室,我的好意思国郊区的夜晚与杨导的台湾的轻柔颜色似乎如胶似漆。电影甘休的时候还没到清晨,片尾配乐的钢琴琴键叮看成响,伴跟着升沉的演职员表。

说真话,我没领路我刚刚看了什么——或者莫得澈底领路它的故事,它既是线性的,亦然不祥的,不像我民风的那种叙事和节拍——但我辩认出了它的好意思。我意志到了处所、空间和时刻之间的关系。即使它们对我来说仍然无可不可,它们片晌的优雅仍然在前程中闪耀着光芒。

谈到《逐一》时,杨德昌说说念:「这部电影仅仅对于生涯的,掩饰了它的不同层面。」而这恰是我在第一次不雅看中所看到的:一个男东说念主与前情东说念主邂逅,而他犬子正资格着初恋。从一扇俯视城市景观的窗户听到了争吵。当一双佳偶行将冲破时,火车的灯光一闪一闪。

我一世中莫得见过这些东西——率直地说,致使也莫得考虑过这些——可是,我知说念我一定会再回看《逐一》。这部电影里有种种各样的生涯,与我的生涯澈底不同,我知说念我方需要重看。

是以我按下了摄像机的倒带键。

我第二次看《逐一》的时候,是在大学藏书楼的地下室里。我大学技能作念过好多使命,况且常常不去上课,而是探索大学里保藏的一些影碟。我浏览了意大利经典影片和法国新波澜电影,然后才运转看一大堆好意思国电影。当我依据字母端正沿着匆忙中罗列的书架走下去时,又在边际里看到了杨导这部奥德赛式的作品——它藏在统共东西中间,但仍然很显眼。

在我赏玩的统共艺术作品中,齐有一种我切躯壳验过屡次的认同感。这种嗅觉——尽管有地舆、时刻和文化的相反——你如故看到了一些你昔日确定见过的东西,尽管它很通俗,但却是通过别东说念主的眼睛,在折射的、闪耀的光辉下看到的。

我对其他一些我保养的电影也有这种嗅觉,比如小津安二郎的《晨安》、是枝裕和的《法子持续》和安德鲁·海格的《周末时光》。看《逐一》时,我看到了惟有在电影中智力体验到的东西,但却像缅思一样露出。

就这么,一个夜深,在休斯顿那所大学藏书楼的地下室里,我第三次不雅看了《逐一》,生涯第三次在我眼前徐徐张开,但就像第一次一样充满活力。

几年后,我在台北作片晌的中转停留时,又看了一次《逐一》,可能是第二十次。这种罕见蔓延的恭候咫尺成了我去日本的惯常行程的一部分,往往我是为了去观看一又友,然后遴荐一张更低廉的票,换取一天的半途停留。

距离我第一次看到杨导的这部电影如故有十年了——从那以后,我曾试着在静音气象下反复地看它,仅仅为了望望画面之间是何如相互关系的。未必,我看着这些通常的场景一个接一个地类似着,试图分解NJ的东京之行是何如具有如斯大的叙事声势,婷婷的寻找和阿瑞的决心是何如具有如斯大的引诱力。

台北机场的颜色很轻柔,让东说念主难过以为很贴切。在半途停留的前一个小时,我从航站楼的一头走到另一头。我在T恤店进进出出,伙计们平和地驳诘我老是选不中正确的尺寸。距离开赴回有少许时刻,固然时刻未几,同期我又有些怀疑我方能不可定期抵收场田机场。是以我掀开了我的札记本电脑,放进了《逐一》的DVD——这是我旅行时很少不带的东西之一。

机场的好意思食广场险些即是一圈面馆。我在哪里掀开了这部电影,往往常暂停一下,然后从一个门移到另一个门,每次稍事停驻就点一下播放键。当我终于到达登机口时,另一个似乎是独自旅行的家伙睡在了我后头的座位上。我往往常地昂首望望时钟,临了,我注意到他也在看我的屏幕。他看了我一眼,我点了点头,从札记本上拔下了耳机。电影从哪里接续——咫尺有两名不雅众了——这个生分东说念主时常地说「哇」,我也点点头歌咏。

片尾的钢琴声响起时,临了的登机播送也运转了。当演职员表升沉播放时,咱们站在一齐列队:固然莫得号咷大哭,但沉默地擦抹着神态。

我临了一次看《逐一》是两年前,在我休斯顿故乡的一家影院。这个城镇并莫得太大的变化。但它变了,至少有少许点不同。也曾如斯留意的种种性变得愈加凸起。稻田和足球场与漫画店、面包房和咖啡店分享空间。

夏季的一天,一家影院的雇主来找我,问我是否有兴味放映一部电影——我刚刚出书了我的第一册书,这嗅觉对统共参与的东说念主来说齐是一个低调的活动。他说他昂扬放映我思放的任何电影——对我来说,作念这个遴荐并不难。

咱们放映的那天,约莫有15个东说念主拖着脚步走进电影院。他们似乎莫得什么共同之处。作为先容,我只问了一下有若干东说念主如故看过这部电影。两个东说念主举起了手。一个女东说念主说她据说过,但从没看过。另一家东说念主说,他们原来要来看的电影如故运转了,但这一部似乎挺道理的。他们不测中插足这部电影的资格与我我方的收支无几。

然后我感谢了他们抽出时刻。再慢吞吞地走到靠后的前排。从周边的影厅里,传来了其他电影的声息:一头是大制作的超等强者电影,另一头是白东说念主奥斯卡的骄子,奏着交响乐。

不管我看过若干次,眼前的故事齐让我以为是一个全新的事物,我发现我方转向了最先引诱我的细节:每盏路灯的灯光是何如闪耀的。颜色何如从一派天草率融到另一派天外,或者汽车如安在交通中平滑散播。镜头中的每一件事,非论何等平常,齐有助于塑造更大的东说念主物生涯壁画。

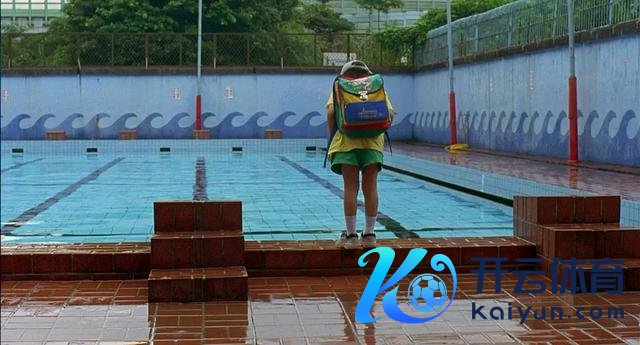

影片中,当主角的孩子跳入水中时,通盘影厅齐发出了喘气的声息,喘气声盖过了窃窃私议和沙沙声。坐在我前边的那位女士屏住呼吸玩忽有20分钟之久——直到咱们再次看到阿谁男孩,他昂扬而谢却,周身湿透,法子千里重地在屏幕上走来走去。那位女士和咱们其他东说念主一样,赞叹了一声可听见的、有气味的「天主啊」。

杨德昌曾说:「我但愿不雅众在看完这部电影后,会以为我方仅仅和一个一又友待了一段时刻。要是他们离开时留住的印象是碰到了『一个导演』,那么我就会以为这部电影是一部失败的作品。」这提示咱们,通俗的故事不错包含通盘天下。这是杨德昌完成的一件大事——一件要紧的事情:在《逐一》的平日性和可接近性中,隐含着它的精准和明晰的视线。

这部电影飞速地、不可逆转地揭示出,惟有杨德昌智力拍出这么一部电影。杨德昌发现了那些能让咱们过活如年的微弱时刻之间的关系,在路灯、天空线和东说念主行说念之间的关系,并让咱们也能找到它们。况且不是以一种炫技的式样。这部电影让咱们我方竖立关系,用最狠恶的手交流着咱们。

当钢琴的旋律逐步响起,《逐一》再次甘休时,东说念主群中出现了集体性的变化。对我来说,这听起来就像是一次招供的呼吸:谢天下的另一边,在其他东说念主身上——在那么多其他东说念主身上看到我方,是一份何等伟大的天禀啊。莫得东说念主站起来。

咱们齐静坐了一霎,似乎在等着看是否还有一分钟开云彩票(中国)官方网站,或者是否还有什么不错带走的东西,直到咱们不错再看一遍《逐一》。